La dottoressa Jaroslava Moserova fu una delle ultime persone a vederlo vivo. Una delle uniche a parlargli nelle ore dell’agonia e a raccogliere l’ultima sua domanda straziante. E anche l’unico medico affetto da una strana forma di amnesia che la portava a dimenticare i pazienti che guariva e a ricordare soltanto quelli con cui aveva fallito.

Era un giovane chirurgo alto un metro e cinquantasette, lavorava nel Reparto Grandi Ustionati della Clinica Universitaria Carlo di Praga, ma era anche iscritta alla Accademia di Belle Arti, e da quattro anni stava disegnando, sotto lo sguardo perennemente insoddisfatto del Dottor Frantisek Burian, un “Atlante della chirurgia plastica“, che alla fine avrebbe dovuto contenere ottocentocinquanta illustrazioni raffiguranti pazienti reali con volti riconoscibili, cosa mai vista prima in medicina. Pare che Burian, che oltretutto morì due giorni dopo aver steso la prefazione dell’Atlante, e che non vide mai pubblicato, iniziasse ogni giornata chiedendole: “prendiamo prima un caffè, o prima litighiamo?”, e la Moserova rispondesse: “partiamo dalla litigata”. L’ironia, la fantasia ed il sarcasmo dei Cechi sono proverbiali, e li avrebbero utilizzati come arma di difesa anche contro l’invasione sovietica. Per inciso, molti anni dopo la Moserova, già Senatrice del Parlamento Ceco, fu anche indicata come possibile successore del Presidente Havel.

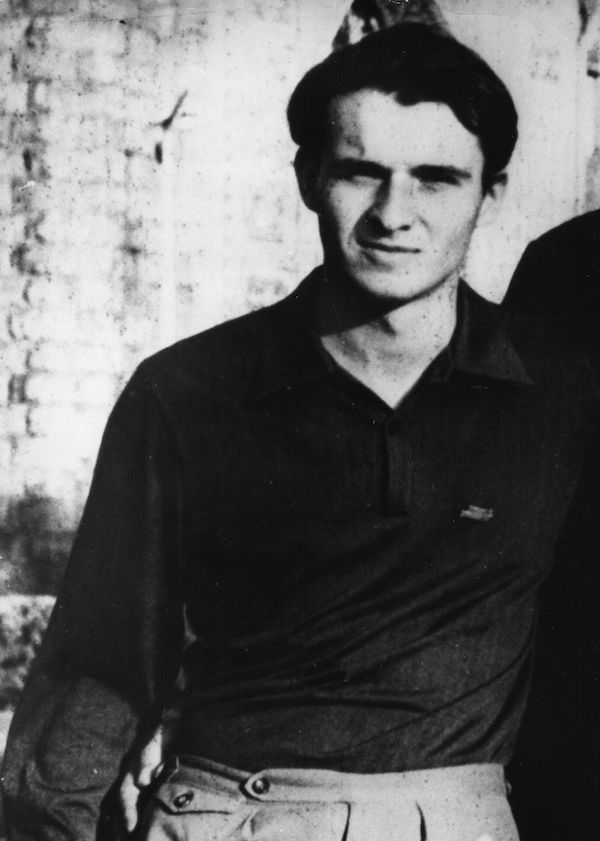

Eppure il motivo per cui ne parlo non è scientifico né politico, ma per il suo ruolo di Testimone, non solo di quell’epoca fondamentale per la Storia d’Europa del Novecento, ma in particolare dei fatti di quei giorni d’inverno di cinquant’anni fa. Il 16 gennaio 1969 infatti, quando s’era appena diluita una ondata di pazienti provenienti dai tafferugli con i carri armati sovietici, fu trasportato in ospedale uno studente. Jaroslava era di turno, però non si trovava in terapia intensiva quando arrivò, ma un’infermiera le raccontò che il ragazzo continuava a ripetere: “Per favore, dì a tutti perché l’ho fatto, dillo a tutti!”. S’era dato fuoco poche ore prima, di fronte al Museo Nazionale -a sua volta crivellato di colpi-, in Piazza Venceslao. Si chiamava Jan Palach.

In uno zaino portato da casa, che aveva deliberatamente lasciato a distanza di qualche metro dal luogo del “sacrificio”, in modo che le sue idee e i suoi pensieri non potessero essere distrutti dalle fiamme, venne ritrovato un quaderno in cui, fra gli altri, era segnato questo appunto: «Poiché i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione e della rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e di scuotere la coscienza del popolo. Il nostro gruppo è costituito da volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Poiché ho avuto l’onore di estrarre il numero 1, è mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia umana».

Sembra che le caposala della clinica usassero dare del tu ai giovani pazienti, ma a lui si rivolgessero con il “lei”. Quasi tutta la superficie del corpo e le vie respiratorie erano carbonizzate. La sua agonia durò quasi tre giorni, fu sempre lucido. Ebbe modo di parlare con chi gli stava intorno, Jaroslava per prima. Spiegò ai medici di avere pensato, per il suo gesto, ai monaci buddisti del Vietnam del Sud, quando protestarono, pochi anni prima e nello stesso modo, contro le discriminazioni del presidente cattolico. Aveva 20 anni, Jan Palach. In agosto ne avrebbe compiuti 21. Il paese era scosso, dallo sfiorire di quella primavera di Praga che di tanto colore e aspettative aveva saputo avvolgere la popolazione, come dal gesto di quel ragazzo. Dubček, fautore di quella primavera e di una nuova ventata di consensi dovuti alle aperture e alle libertà che erano state concesse, aveva infine ceduto a Mosca, anche per il timore che una intransigenza ulteriore delle sue idee avrebbe potuto scatenare una resistenza attiva dei suoi connazionali e provocare un bagno di sangue, così che il suo discorso in lacrime alla nazione del 27 agosto precedente, sancì la fine di quella stagione, troppo breve.

La Moserova stessa, in un’intervista del 2003, dichiarò di essersi sentita traumatizzata perché sapeva che la sofferenza di Palach simboleggiava la sofferenza di un’intero popolo. Arrivarono centinaia di fiori e di lettere, al capezzale di Palach, in quelle settantadue ore. Sia Jaroslava che le infermiere gliele lessero. Poi si svolse un dialogo, brevissimo, che da anni faccio fatica a dimenticare. O meglio, che non ho alcuna intenzione di dimenticare. Uno degli scambi più strazianti di cui mi sia capitato di venire a conoscenza. È questo:

Palach si rivolge alle infermiere, dal fondo delle sue ore, e domanda: “non è stato invano, vero?…”, e qualcuno gli risponde “no, certo che no”; “bene”, ribatte lui. Morì cinquant’anni fa, il 19 gennaio 1969. La bara viene esposta, nonostante l’occupazione sovietica, nell’atrio di Palazzo Carolinum. Candele ardono alle finestre delle case, una folla oceanica di centinaia di migliaia di persone partecipa ai suoi funerali. Se ne andò poco dopo la fine di quella primavera cominciata meno di un anno prima e sfiorita nell’asfissia del potere. Una primavera stuprata ma che fu una realtà possibile. Non è stato invano, vero?

___

Per questo post ho consultato:

–un reportage sulla Primavera di Praga e sulla figura di Jan Palach presente all’interno del bellissimo libro “Gottland“, di Mariusz Szczygiel (edito in Italia da Nottetempo, e che consiglio caldamente);

–un’intervista del 2003 a Jaroslava Moserova comparsa su Radio Praha;

-la serie di articoli di Donatella Sasso, ricercatrice presso l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino, sul cinquantesimo anniversario della Primavera di Praga, consultabili sulla rivista online EaST Journal;

Infine, ma prima di tutto, desidero ringraziare personalmente Donatella per aver tentato di rispondere, durante una chiacchierata di pochi mesi fa, alla domanda finale di Jan Palach.